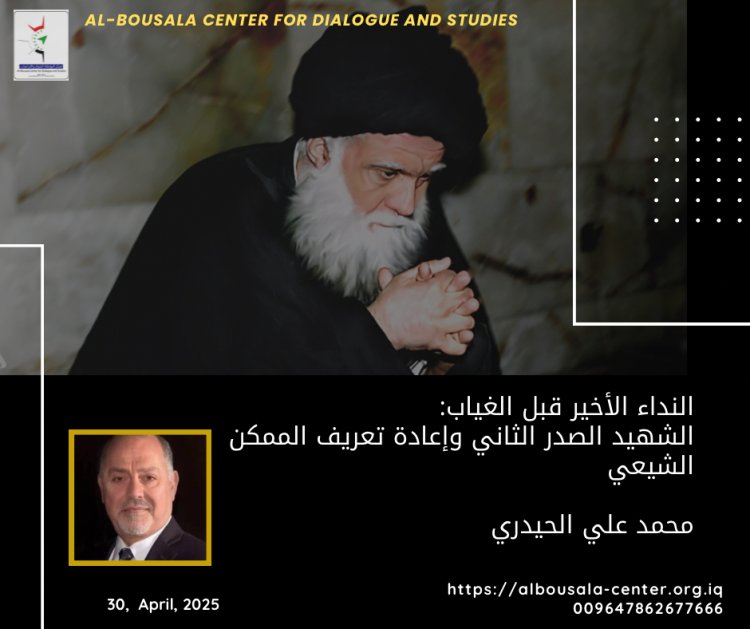

النداء الأخير قبل الغياب: الشهيد الصدر الثاني وإعادة تعريف الممكن الشيعي محمد علي الحيدري

النداء الأخير قبل الغياب: الشهيد الصدر الثاني وإعادة تعريف الممكن الشيعي محمد علي الحيدري

في الربع الأخير من القرن العشرين، كان المشهد الشيعي في العراق يتأرجح بين صمت المقموعين ومنافي النخبة الدينية. فبعد أن حُوصرت المرجعية، وهاجر جلّ رموزها أو أُجبروا على الانكفاء، بدا أن الخطاب الديني قد غُيّب من الفضاء العام، وجرى تطويعه ليكون آمنًا، صامتًا، أو متواطئًا بالصمت.

وسط هذا المشهد، برز السيد محمد محمد صادق الصدر لا كشخصٍ ناقم، بل كقارئ بارع لطبيعة اللحظة. فهمَ طبيعة الفراغ، لا بوصفه فرصة تكتيكية، بل باعتباره مسؤولية ثقيلة. لم يكن يسعى إلى ملء الفراغ فحسب، بل إلى إعادة تعريف علاقة الدين بالناس، وعلاقة المرجعية بالشارع، وعلاقة الحوزة بالدولة، ثم علاقة الدولة بالمقدّس.

لقد كان مشروعه في جوهره استعادةً للفاعلية السياسية والاجتماعية للمرجعية، لكن من موقع مختلف عن السائد آنذاك. لم يكن تلميذ صالون، بل ابن ميدان، ولم يكن خطابه نخبويًا نائيًا، بل شعبويًا بالمعنى الإيجابي للكلمة: مبنيًا على حضور محلي واسع، وخطاب مباشر، وملامسة دقيقة لحاجات الناس اليومية، من الخبز إلى الكرامة، ومن الفتوى إلى التحدي الرمزي.

ظلامته الكبرى لا تكمن في اغتياله فقط، بل في الطريقة التي جرت بها قراءة مشروعه بعد استشهاده: فقد اختُزل أحيانًا في رمزية استشهادية، وأحيانًا أُسيء فهم منجزه بوصفه تعبيرًا عاطفيًا عابرًا.

لكن الواقع أعمق من ذلك بكثير: فقد مثّل السيد الصدر ظاهرة استراتيجية في التحول السياسي والاجتماعي للشيعة في العراق، وبذرة أولى لما يمكن تسميته بـ”التمكين الشعبي غير المسلح” في بيئة سياسية مغلقة.

استثمر في المسجد، وفي صلاة الجمعة، وفي لغة الانتماء المحلي، ليصوغ بذلك بُنية اجتماعية متماسكة تمكّن جمهورًا مهمّشًا من استعادة حضوره في الفضاء العام. لم يكن مشروعه صداميًا، لكنه لم يكن محايدًا. كان مشروعًا لتحريك الوعي الشعبي، وصناعة الحضور الرمزي والسياسي بهدوء، ولكن بعمق.

إن ظلامته الحقيقية تكمن في أن العراق لم يمنحه الوقت الكافي لاختبار كامل ملامح مشروعه، وأن كثيرًا من تجليات ما بعد رحيله جاءت في سياقات معقدة، فرضت على مَن حمل اسمه وإرثه أن يتعامل مع واقع جديد، بوسائل وأولويات مغايرة.

فالسيد الصدر لم يكن مجرد رجل دين شجاع، بل صاحب رؤية ناعمة في إدارة الغضب، وتدوير الخوف، وتحويل الجماهير من “جمهور مؤجل” إلى كتلة واعية حاضرة في معادلة الداخل.

اليوم، وبعد ربع قرن على غيابه، لا تزال أسئلته معلّقة:

• كيف يمكن للمرجعية أن تكون فاعلة دون أن تفقد استقلالها؟

• ما حدود التسييس المشروع للخطاب الديني؟

• كيف يُبنى حضور ديني-شعبي دون أن يُختزل في الأطر التنظيمية؟

• وهل يمكن أن يُنتج واقع القمع خطابًا لا يكتفي بالنجاة، بل يسعى لتعديل قواعد اللعبة؟

في هذه الأسئلة تكمن ظلامته، وفيها أيضًا يكمن عمق مشروعه.

A.H

A.H